„Kiera las das Gedicht auf Russisch vor, aber ich möchte, dass ihr es auf Deutsch lest. Das ist vielleicht die einzige Stelle, an der ich nicht möchte, dass ihr in diesem Text stolpert. Ich möchte, dass der Flow flüssig ist. Es war ein sanfter Moment, wir sollten Kiera nicht erschrecken. Seht sie euch an, ihr Gesicht schon rot, noch bevor sie angefangen hat, den Text zu lesen. Die Worte passten nicht in ihren Mund, ihre Zunge war beschämt. Sie hatte keinen Mut, ihre Freundin anzuschauen. Doch das Gedicht ist lang und geduldig. Zum Ende hin hatte Kiera es im Griff. Endlich trat sie in das Gedicht ein und hatte es nicht eilig, es zu verlassen.“

Dieser Roman ist ein Text mit doppelten, ja, vielleicht dreifachen Boden. Da wäre zum einem Karina Papp, die Autorin des materiellen Textes ‚Zungenbrecher‘, der zugleich ihr Debütroman ist. Da wäre zum anderen die Autorin im Text, die alles lenkt und kommentiert. Und dann wäre da noch ihre Figur, die fiktive, die fiktionalisierte Kiera, die aus St. Petersburg nach Deutschland kommt, um Literaturwissenschaft zu studieren. Doch während sie sich in der Fremde und in der neuen Sprache neu entdeckt, entdeckt sie ihre Lust fürs Übersetzen und ihre Lust für Frauen.

‚Zungenbrecher‘ hat die Form einer Hausarbeit, mit Haupt- und Unterkapiteln, Zitaten, Quellen, Fußnoten und eingeschobenen Modulen, jene Hausarbeit, die Kiera in ihrem literaturwissenschaftlichen Seminar vergeblich zu schreiben versucht. In dieser Hausarbeit beobachten wir Lesende Kiera dabei, wie sie ihre ersten Texte übersetzt und ihr lesbisches Begehren erkundet. Was dabei entsteht, ist eine Poetik des Übersetzens und des Begehrens, eine Poetik des Widerstands, in die dekoloniale Texte wie die von Frantz Fanon, Übersetzungstheorie und Klassiker des lesbischen Begehrens wie Maggie Nelson, Audre Lorde und Eileen Myles einfließen. Und ganz nebenbei stellt ‚Zungenbrecher‘ dabei auch infrage, was wissenschaftliche Formen leisten können.

Karina Papp, die Autorin und Kira – sie verhandeln, was es bedeutet, sich immer irgendwie übersetzen zu müssen, sich in eine neue Sprache zu übersetzen, so wie auch dieser Text zuerst im Russischen und dann von seiner Autorin (ja, welcher denn nun?) ins Deutsche übersetzt wurde. Doch was ist das für eine Übersetzung, was ist das für ein Selbst, dessen Sprache keine Kindheit hat? Und was bedeutet das, wenn die eigene Sprache die Sprache des Kolonisators ist?

Mühelos bringt dieser suchende und zärtliche Roman Form, Inhalt und Sprache zusammen und löst in dieser spielerischen Vereinigung zugleich lustvoll alle Grenzen auf. Karina Papps ‚Zungenbrecher‘ ist super klug, super gut und natürlich super queer.

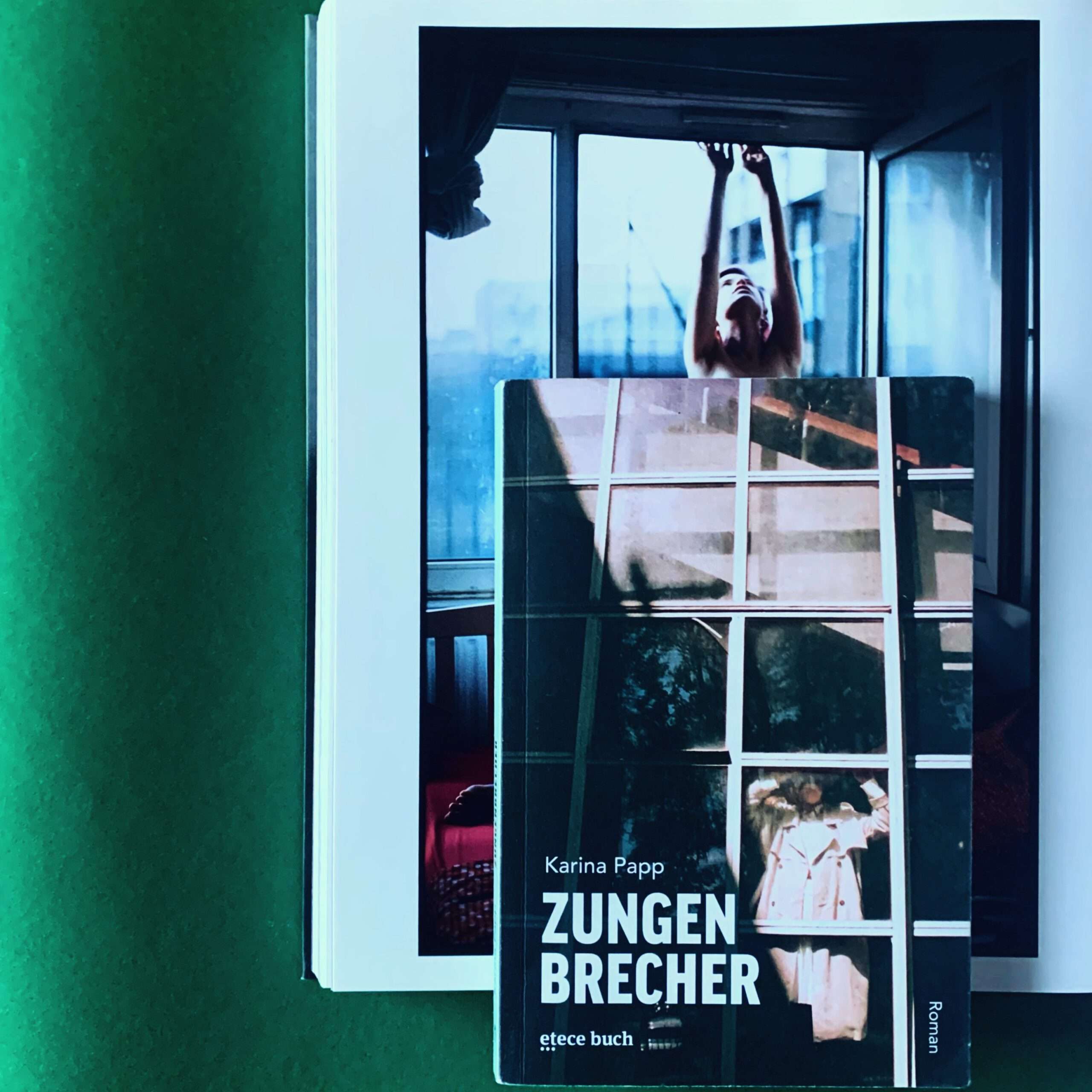

Zur Inszenierung: Zu sehen ist eine Fotografie von Maria Clara Macri aus ‚New Queer Photography‘, herausgegeben von Benjamin Wolbergs.