„Dichtung: Sich in etwas hineinversetzen, das den eigenen Rahmen sprengt. Dichtung: An einem Vulkan auf eng beieinanderstehenden Holzstühlen zusammenkommen und im Anderen das Fremde gelten lassen, als das Unverständliche. Trotzdem dichten.“

Claudia Aebischer reist mit einer Gruppe Journalisten und Bloggern nach Pjöngjang in Nordkorea, der Stadt der wenigen Farben, um der Eröffnung einer Deutschen Bibliothek beizuwohnen. Es soll ihre letzte Delegationsreise werden, denn drei erzählende Sachbücher hat sie bereits geschrieben, nicht aber das „Poesie-Ding“ ihrer Jugend, das Werk, dessen Thema Alles ist – und damit ein Wagnis.

Auf ihre Mitreisenden übt Claudia Aebischer eine beruhigende Wirkung aus, auch als man bei der Ankunft den Reisepass abgeben muss und das Handy den Internetempfang verliert. Im Gegensatz zu ihnen ist sie alt und frei, sie hat keine Lust, „die Klischees und Schaurigkeiten aufgezählt zu bekommen, die in keinem Nordkoreabericht fehlen durften.“ Sie möchte mehr als die Inszenierung des Theaterstücks Pjöngjang. Die anderen können sich über die unverfänglichen Dinge unterhalten – wie beispielsweise das werte Befinden, Antirassismus (bzw. die grundsätzliche Begrüßung einer Schwarzen Präsidentschaft bei grundsätzlicher Ablehnung US-amerikanischer Politik), das Essen oder Deutschland als Bierbrauereiland Nummer 1 – Claudia Aebischer aber beherrscht die Kunst der feinen Ironie gepaart mit Respekt und dem Einhalten der Regeln. Sie weiß, dass nur ein Thema wirklich tabu ist: Kim-Jong-il und dessen Familie.

Das Wagnis ihres Lebens begegnet Claudia Aebischer in Pjöngjang in Form von Sunmi, die Germanistin, Dolmetscherin und Agentin der DVRK mit dem eigentümlich nahbaren Gesicht: „Etwas an ihr berührte Claudias Herz.“ Die junge Frau wirft in der Pragmatikerin längst vergessene Gefühle hervor. Ihre Begegnung bewegt sich zwischen Traum und Realität, Propaganda und Wahrheit, Anhängigkeit und Vertrauen.

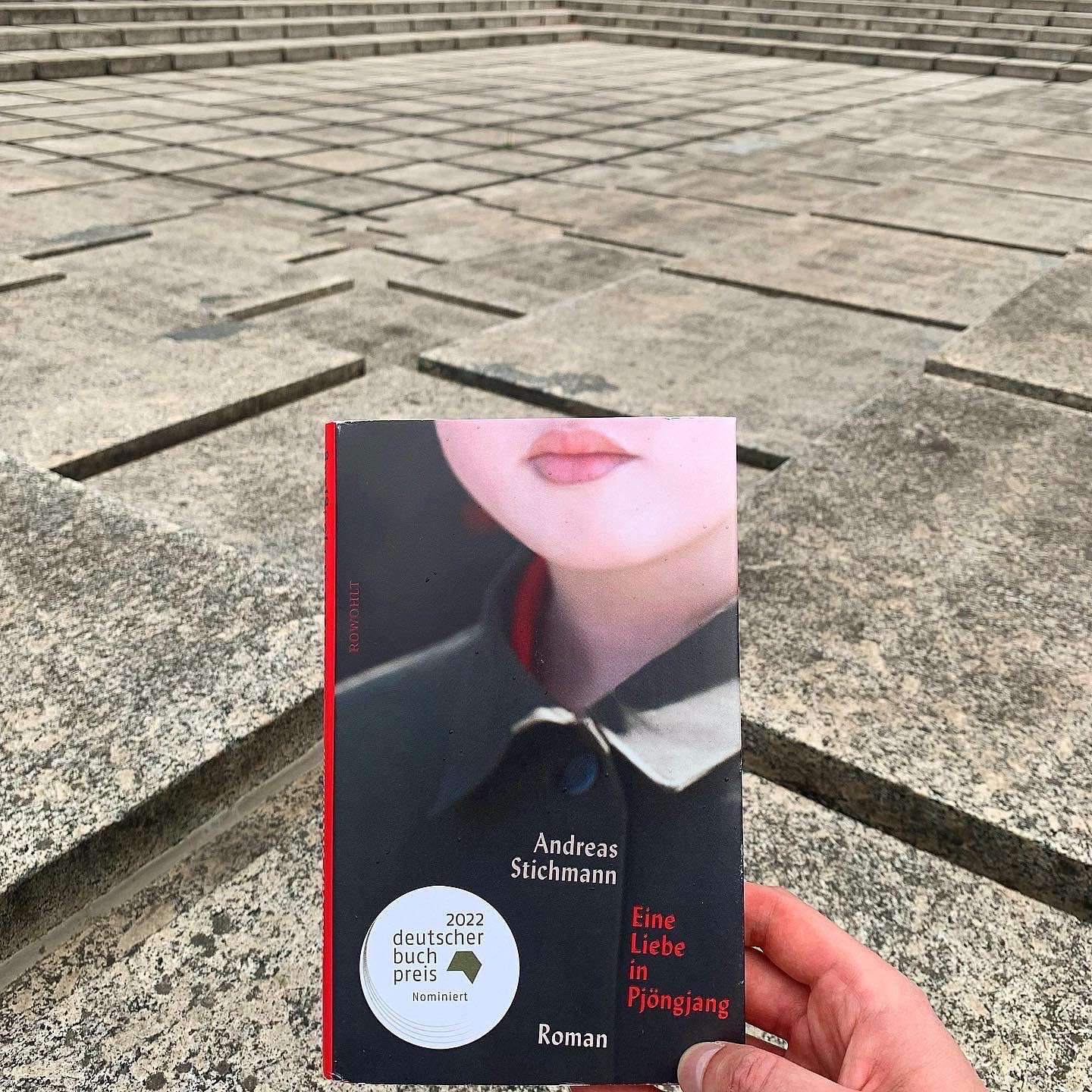

Wie sehen, was tatsächlich da ist? Wie den Menschen hinter der Propaganda erkennen? Wie Vertrauen und Nähe ohne Misstrauen aufbauen, mit der Geschichte des Gegenübers mitgehen und sie mitfühlen? Davon erzählt Andreas Stichmann in seinem Roman Eine Liebe in Pjöngjang. Und bedient sich dabei den nur scheinbar anachronistischen Motiven und Themen der Romantik.

Die Autoren der Romantik wandten sich von der Gegenwart der Vergangenheit zu, Claudia Aebischer bleibt dieser Weg allerdings verschlossen. In Jena geboren (übrigens der Stadt, in der auch Friedrich Schlegel, Vertreter der Frühromantik und der Universalpoesie, geboren wurde) wuchs sie in der DDR auf und wurde von ihren Eltern zu Folgsamkeit erzogen. Für jene, denen es schlechter ging, interessierte sie sich nicht. Schon als Studentin musste sie erkennen, dass ihr der Mumm gefehlt hat. Über diese Zeit zu schreiben, das steht ihr nicht zu. In Pjöngjang kehrt das schlechte Gewissen zurück, der White-Savior-Komplex gleich mit.

Doch Pjöngjang selbst gleicht einer „Zeitreise in die frühen Achtzigerjahre. Wenn nicht gar in eine alternative Vergangenheit. Hier zählte man offiziell das Jahr 107 nach Kim-Il-sung.“ Das Poetik-Ding, das sie nicht schreiben konnte, lebt sie nun in einer Realität, die mehr einem seltsamen Traum gleicht, wo Lebensgeschichten wie Märchen erzählt werden, Sehnsüchte bei Nacht gelebt werden und ein Blick aus dem Fenster einem Blick in den Spiegel gleichen kann.

Sunmi, die über die Romantik promoviert hat, spricht ein altertümliches Deutsch, an ihre Substantive hängt sie ein ‚e‘. Die Oktopussprache, ihre eigene Form der Universalpoesie, hat sie in den Gesprächen mit Touristen entwickelt, den einzigen Menschen, mit denen sie wirklich spricht. Der Zwangsehe mit Wi, einem Veteranen, hat sie sich nicht widersetzt, um nicht als Volksfeindin eingestuft zu werden. Die Empathie ermöglicht es, Brücken zu schlagen, sich das Leben des Gegenübers vorzustellen, doch immer wieder stößt Claudia an die Grenzen der Vorstellungskraft, an das, was sie als das Fremde gelten lassen muss.

Eine Liebe in Pjöngjang von Andreas Stichmann ist ein nur scheinbar stiller Roman, in dessen Spiel mit der Strenge der Form Vieles verborgen liegt. Stichmann stellt sich der Frage, wieso wir schreiben, wenn wir unser Sujet nie ganz zu fassen bekommen können, es sich unserem Erfahrungshorizonts entzieht. Die Antwort ist, trotzdem zu dichten. Der Roman ist der beeindruckende Beweis genau dafür.