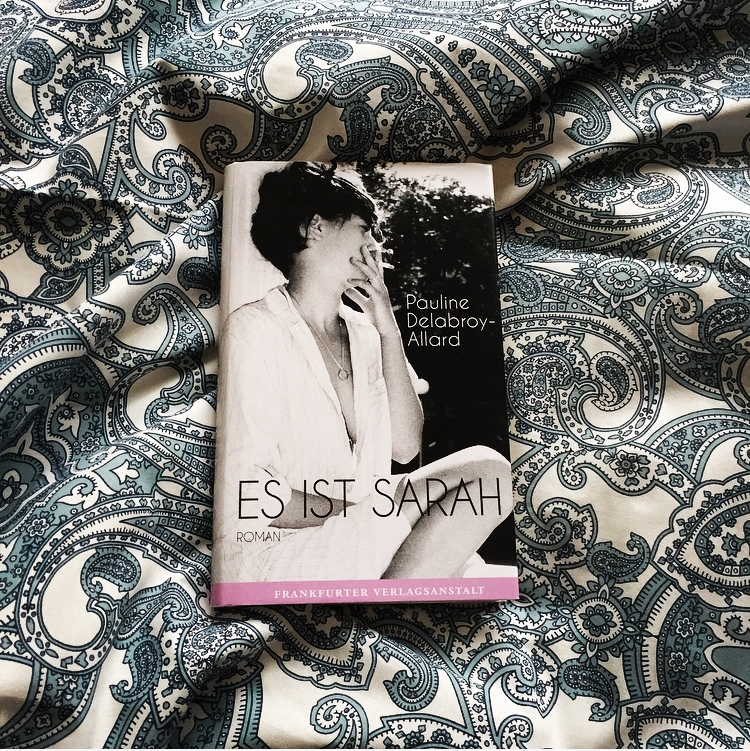

„Eine Frau lieben: Ein Sturm.“ Dieses Zitat steht programmatisch für Pauline Delabroy-Allards Roman Es ist Sarah, die Geschichte einer Amour fou zwischen der namenlosen Erzählerin und der titelgebenden Sarah. Sarah mit ihren grünen Schlangenaugen, ihrer steilen Nase, ihrem Lachen und ihrer Schamlosigkeit. Sarah ist exaltiert, sie ist lebendig.

Sie begegnen sich an Silvester, diesem einem Abend, der für Neuanfänge und Umbrüche steht. Die Erzählerin ist Mutter einer kleinen Tochter und seit kurzem Lehrerin, Sarah ist Violinistin. Beide waren sie zuvor nur in Beziehungen mit Männern. Ihre Liebe kommt plötzlich und überwältigend. In kurzen, atemlosen Absätzen wird von dieser Liebe erzählt, die allumfassend, überwältigend und vor allem selbstzerstörerisch ist. Die Liebe zu Sarah ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, gerade weil sie so intensiv ist.

Nun wird diese Liebe aber nicht nur wie ein Sturm beschrieben, sondern auch in Form einer Zäsur – und damit einher gehen viele Motive und Handlungselemente, die für sich allein gestellt kein Problem darstellen würden, in ihrer Kombination aber zumindest bedenklich anmuten. Es beginnt damit, dass die Erzählerin Sarahs Körper in Worten formt, der an die Dichotomie von weiblich gleich rund und männlich gleich kantig erinnert. Das ist eine Falle, in die viele Autor*Innen tappen, welche eine homosexuelle Begegnung zwischen Frauen oder Männern beschreiben, die zuvor nur mit dem anderen Geschlecht verkehrt haben. Aber alles halb so wild, das lässt sich gut und gerne als Anfängerfehler abstempeln, etwas, worüber mit einem Augenrollen hinwegliest. Aber was macht man mit dem Ende dieser Liebe? Natürlich, erste Lieben enden, deswegen sind es erste Lieben. Und oft fühlt sich dieses Ende wie der Weltuntergang an, als würde man sich nie von den Wunden erholen und ihnen erliegen. Dieses Gefühl aber in Form einer Tatsache in die Mitte und ans Ende des Buches zu stellen, ist jedoch unnötig. Ich spreche davon, dass eine der Figuren – und ich nehme an dieser Stelle nichts vorweg, es wird bereits auf den ersten Seiten erwähnt – stirbt und beide Frauen damit seelisch als auch körperlich zerstört werden. Der Tod gleicht hier einem Angriff auf die Weiblichkeit selbst. Zwei Frauen müssen sich unweigerlich gegenseitig zerstören. Und – das ist ein weiteres dieser Klischees über lesbische Beziehungen – sie wenden sich von ihren Kindern ab, so wie es auch die Erzählerin im Laufe des Romans tut. In den 70er Jahren soll die Schriftstellerin und Aktivistin Rita Mae Brown der Legende nach Frauen ja dazu aufgerufen haben, ihre Kinder zurückzulassen. Da war Audre Lorde schon etwas weiter: Sie konnte ihre Identitäten als Mutter und als Lesbe sehr wohl vereinen.

Es geht mir nicht darum, mit der Moralkeule um die Ecke zu kommen und den Roman zu verteufeln. Auch weil ich nicht herausfinden konnte, ob die Autorin selbst sich als lesbisch bzw. als Teil der LGBTQ Gemeinschaft identifiziert. Damit will ich auch nicht implizieren, dass heterosexuelle Autor*Innen nicht gut über queere Charaktere schreiben können. Aber eine Verbindung zwischen Literaturproduktion und der eigenen Biographie zu verneinen, wäre an dieser Stelle ebenso naiv.

Letzten Endes stehe ich Es ist Sarah zwiegespalten gegenüber, denn das Buch hat durchaus seine Momente und die erste Hälfte liest sich größtenteils wie eine gelungene Geschichte über die erste alles verändernde Liebe, in deren Verlauf man viele dumme Dinge sagt und tut. Aber die Kombination von Tod und Verderben in diesem Kontext wirkt dann doch etwas antiquiert. Nicht zu sprechen davon, dass die sprachliche Wucht des Romans in der zweiten Hälfte nur knapp am Kitsch vorbeischrammt. Vielleicht wäre die Geschichte als Novelle in Form der ersten 90 Seiten besser bei mir angekommen. Aber ich habe mal gehört, dass die sich nicht mehr verkaufen.