Der Fernseher läuft den ganzen Tag über, auch wenn Johannes abends irgendwann einschläft. Er übernimmt die Aufgabe zu übertönen, dass Johannes da ist, dass er denkt, Luft holt und schluckt. 1987 ist er durch die Donau geschwommen und ist aus Ceaușescus Rumänien geflohen: „[U]nd Johannes fragte sich, wie das möglich war. Wie ein scheues Tier, das gejagt wurde, selbstvergessen sein konnte. Wie es sich gebärden konnte, als wäre es allein auf der Welt.“ Trotzdem, er baut sich ein Leben in Deutschland auf, schließt eine Ausbildung als Hörgerätakkustiker ab, freundet sich mit seiner Kollegin Giulia an. Und dann kommt die Nachricht: Der verhasste Vater ist tot, der verlorene Sohn muss heimkehren.

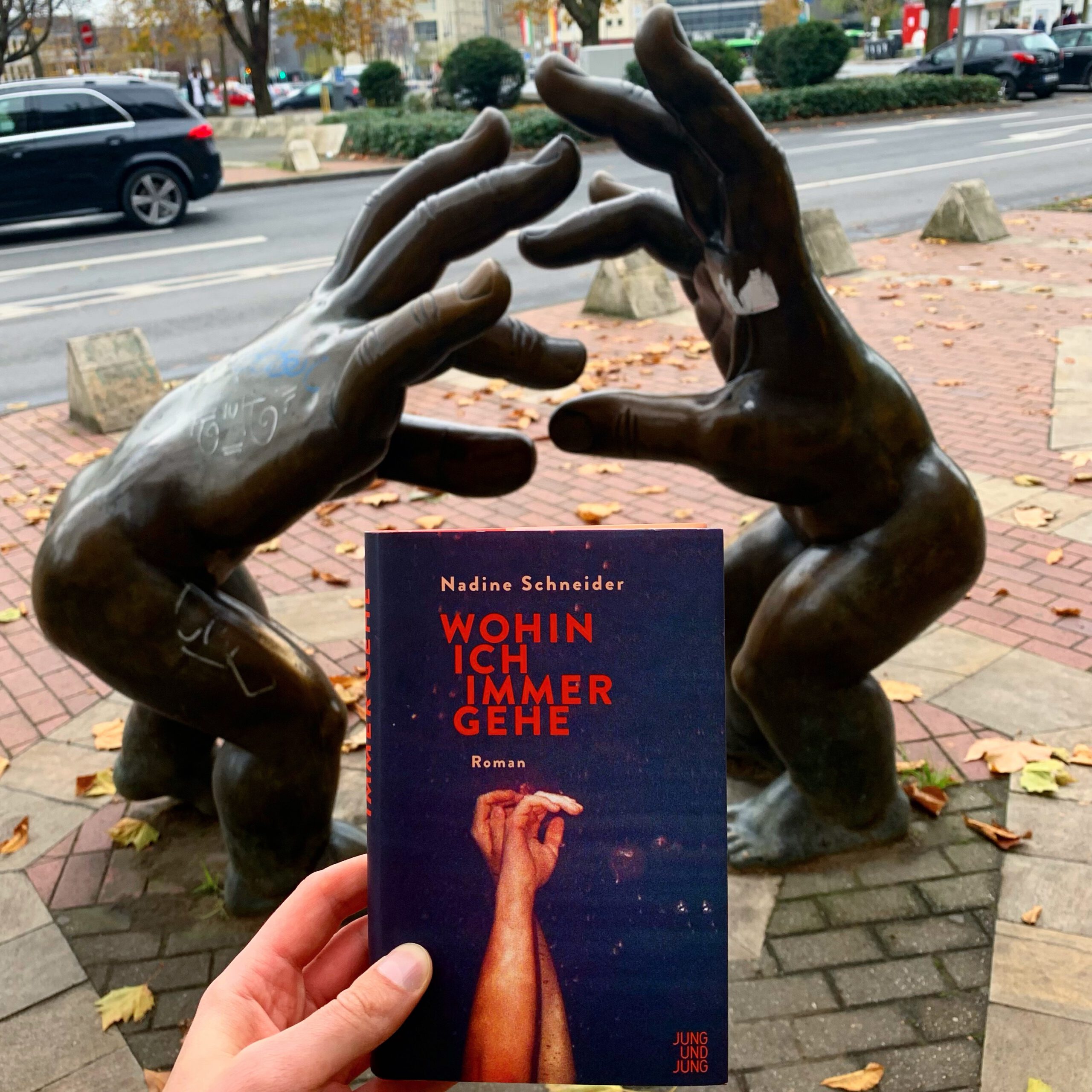

Wohin ich immer gehe ist der Nachfolgeroman von Nadine Schneiders Debüt Drei Kilometer. Beide Romane behandeln auf unterschiedlichste Art und Weise eine Grenzüberschreitung. Hier ist es nun Johannes, der die Donau, das eiserne Tod, durchquert hat und mit diesem Fluss in seinem Rücken erkennen muss, dass man seine Familie nie ganz hinter sich lassen kann, sie ist einem im Körper eingeschrieben. Beim Blick in den Spiegel schaut sie einem aus dem eigenen Gesicht entgegen und, viel schlimmer, auch im eigenen Denken erkennt man irgendwann die verhasste Familie.

Also warum heimkehren? Giulia kann Johannes Entscheidung nicht verstehen, alles stehen und liegen zu lassen und für das Begräbnis des grausamen Vaters in das kleine Heimatdorf im Banat zu fahren. Doch Johannes weiß, dass man in Familien stirbt, dass der Tod ein Magnet ist, der alle zurückholt. Auch wenn die Heimkehr in gewisser Weise eine Konfrontation mit der Vergangenheit ist und Erinnerungen an die Kindheit und Jugend in Johannes heraufbeschwört, folgt Wohin ich immer gehe nicht dem Narrativ der klassischen Rückkehrgeschichten. Johannes geht zurück auch in der Hoffnung, ein Zeichen zu finden, um endlich erzählen zu dürfen. Doch hier, wo jeder Nachbar, jeder Gesprächspartner ein Spitzel sein konnte, kann es keine Aussprache geben. Auch seine Familie scheint unter einer gewissen Schwerhörigkeit zu leiden, hier gilt die Devise: Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts.

Eine dieser unausgesprochenen Geschichten ist David. Einen Sommer lang hat Johannes mit ihm trainiert, um gemeinsam mit ihm zu flüchten und die Donau zu durchschwimmen. Was ist aus ihm geworden? Warum ist Johannes letzten Endes allein gegangen? Und was ist in diesem Sommer zwischen ihnen vorgefallen, was nicht ausgesprochen werden darf.

Wohin ich immer gehe ist sprachlich aufs nötigste reduziert. Nadine Schneider erzählt diese Geschichte so leichtfüßig, verknüpft Wörter, Sätze, Seiten, Szenen und Kapitel derart souverän, dass man als Leser*in am Ende den Eindruck hat: Diese Geschichte musste genau so und nicht anders erzählt werden.