„Der Vorstellung von Meer und Mord schließt sich natürlicherweise die Vorstellung von Liebe oder Lust, und zwar widernatürlicher Liebe, an. Fast alle Matrosen, die von Verlangen und Bedürfnis nach Mord getrieben werden oder beseelt sind (beseelt erscheint uns genauer, wie wir später schon sehen werden), gehören wohl in erster Linie der Handelsmarine an. Sie sind Männer auf langer Fahrt, nähren sich von Zwieback und Peitschenschlägen. Für eine Kleinigkeit schließt man sie in Eisen; in einem unbekannten Hafen angeheuert, stechen sie mit dem nächsten zweifelhaften Frachter wieder in See.“

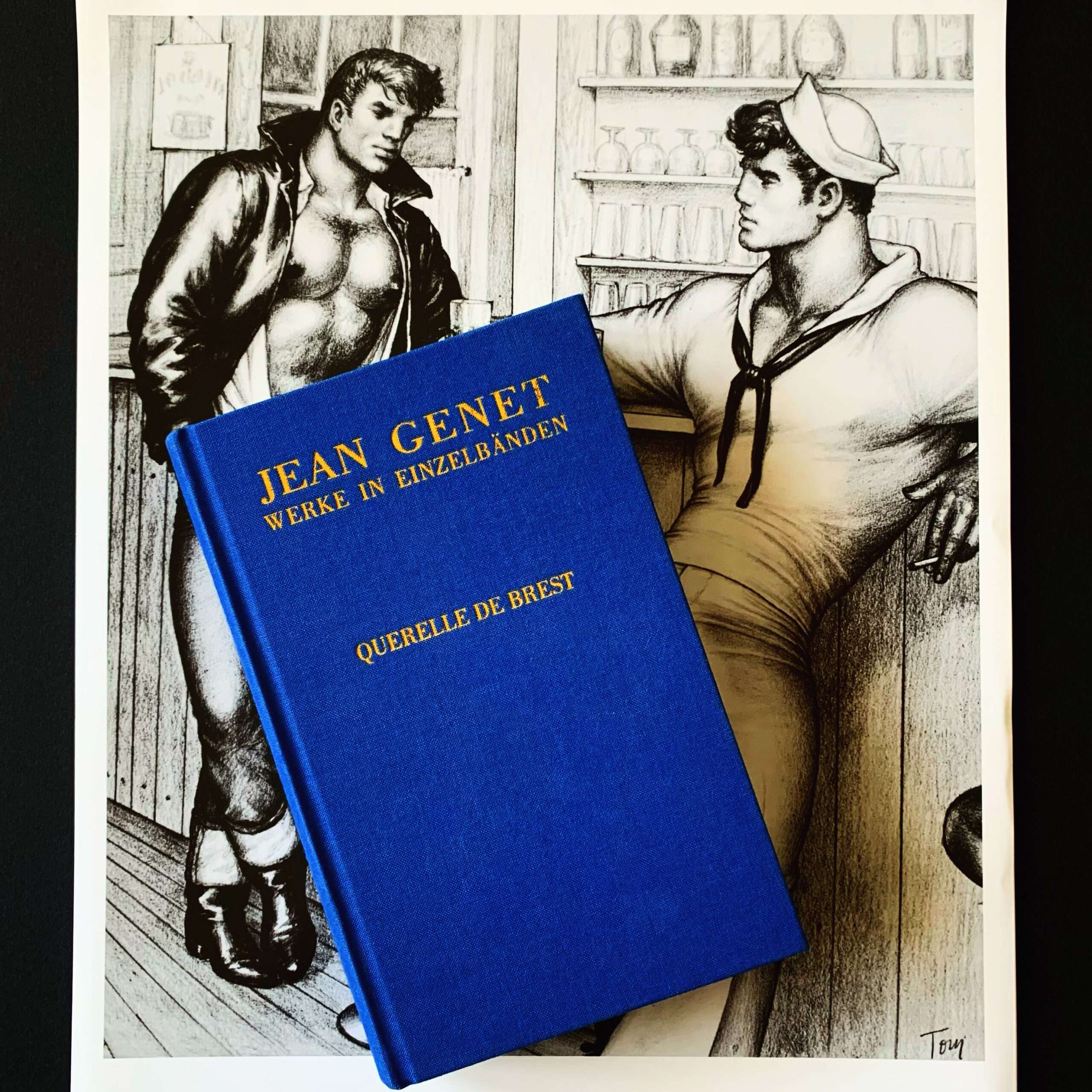

Mit der Veröffentlichung von ‚Querelle de Brest‘ (aus dem Französischen von Ruth Uecker-Lutz) ist die Werkausgabe von Jean Genet im Merlin Verlag nun endlich (zumindest so gut wie) vollständig. Wie so oft bei Genet geht es in dem ursprünglich 1947 erschienenen Roman um Begehren und Verrat.

Im Mittelpunkt des insgesamt vierten Romans von Genet steht der bisexuelle Matrose und Serienmörder Querelle. Kurz nachdem er einen seiner Kameraden ermordet hat, geschieht in der vom Nebel verhangenen Hafenstadt Brest zufällig ein weiterer Mord. Querelle wittert nicht nur die Chance, endlich jemanden wie sich selbst zu begegnen oder vielmehr endlich sich selbst gegenüber zu treten, sondern auch die Chance, den Verdacht auf eine andere Person zu lenken. So viel zum Inhalt des Romans, denn Genets Werk zeichnet sich mehr durch seine Sprache und seine wiederkehrenden Motive aus – und durch die Legenden, die sich rund um ihren Autor gebildet haben.

Jean Genet (1910-1986) wächst als Zögling der öffentlichen Fürsorge auf. Er wird immer wieder wegen kleinerer Delikte wie Landstreicherei und Diebstahl (u.a. auch Bücher) verhaftet und tritt mit 19 Jahren dem Militär bei, eine Zeit, die ihn über Beirut bis nach Damaskus führt, nur um zu desertieren und in einem Pariser Gefängnis zu landen. Hier beginnt er, nachdem er den zweiten Band von Prousts Recherche ‚Im Schatten junger Mädchenblüte‘ liest, mit dem Schreiben seines ersten Romans ‚Notre-Dames-des-Fleurs‘ – der Legende nach im Geheimen auf Klopapier, um die Texte vor den Gefängniswachen zu schützen. Genet wird zum Protegé von Jean Cocteau, der seine ersten Texte im Selbstdruck veröffentlicht und der ihn schließlich auch vor einer lebenslangen Haftstrafe rettet. Dieser Einsatz wird Genet nur bedingt gefallen haben, hat er doch davon geträumt, den Rest seiner Tage zwischen all den starken Verbrechern in einer Strafkolonie verbringen zu dürfen.

Dass Marcel Proust einen erheblichen Einfluss auf das Schreiben von Genet hatte, erklärt womöglich auch seine bildhafte und blumige Sprache, die schon damals leicht antiquiert gewirkt haben musste. Doch auch die Sprache muss wie alles bei Genet im Kontext seines ästhetischen Projekts betrachtet werden, sie ist mehr als nette Beiwerk.

Genets Werk ist bevölkert von Mördern, Verbrechern, Zuhältern, Invertierten und Transvestiten. In einer Verkehrung der Werte werden hier aus den Verbrechern Heilige und aus den Heiligen Verbrecher: „Wenn dieser Querelle nun der Mörder von Vic wäre! Aber das ist unmöglich. Querelle ist von Natur aus zu schön, um sich auch noch die Schönheit des Verbrechens anzueignen.“

Auch das hat Genet zur Zielscheibe der Zensur gemacht: Zwischen 1955 und 1965 konnte der Roman in Deutschland nicht gekauft werden, was aus heutiger Sicht verwunderlich ist, denn trotz der von Genet so verehrten Riesenschwänze und ein bisschen Arschfickerei, ist der Roman zwischendurch zwar etwas derb, insgesamt aber sehr zahm: „Ruhig drang er ein, bis zur Wurzel des Gliedes, so daß sein Bauch Querelles Hintern berührte. Mit beiden, plötzlich furchtbar und mächtig gewordenen Händen zog er Querelle an sich. Er schob sie unter des Matrosen Bauch, und Querelles Schwanz, der nun nicht mehr auf den Samtbezug des Diwans gepresst wurde, erhob sich wieder, schlug gegen seinen Bauch und gegen Norberts Finger, der gegen diese Berührung gleichgültig blieb. Querelles Schwanz stand wie der eines Gehängten. Norbert machte einige vorsichtige Bewegungen. Die Wärme in Querelles Innern überraschte ihn. Mit großer Behutsamkeit drang er noch tiefer ein, er wollte seine Lust und seine Kraft ganz fühlen.“

Für Szenen wie diese war die BDR dann aber vorerst doch zu bieder. Wir erinnern uns für den Kontext: Im Nachkriegsdeutschland wurden bis 1973 mehr Männer aufgrund des Paragraphen 175 verfolgt und verurteilt (und in den Selbstmord getrieben), als während der NS-Zeit.

Dass Genet Homosexualität mit Mord und Verbrechen gleichsetzt, mag für jüngere Leser*innen sicherlich wie ein kleiner Skandal wirken, auch das muss als radikal subversives Projekt Genets verstanden werden, der gesellschaftliche Werte Zeit seines Lebens infrage stellte (und sich in späteren Jahren auch immer wieder politisch positionierte, wenn auch mit durchaus streitbaren Ergebnissen). Mit der schwulen Emanzipationsbewegung hatte Genet trotzdem nichts am Hut, schoben die festen Grenzen der Identitätspolitik doch einen Riegel vor einer seiner liebsten Beschäftigungen, der Sex mit heterosexuellen Männern (eine Entwicklung, die unter anderem auch der kubanische Autor Reinaldo Arenas wehmütig gemacht hat).

‚Querelle de Brest‘ gehört zu den bekanntesten Werken Jean Genets, auch aufgrund der Verfilmung durch Rainer Werner Fassbinder. Auf Genets Sprache muss man sich einlassen können, doch es lohnt, sich auf diesen queeren Klassiker einzulassen, der einen – hat man sich denn einmal fallen lassen – schnell genauso betört, wie auch Querelle es mit seinen Opfern tut.

Zur Inszenierung: Zu sehen ist eine Zeichnung des Künstlers Tom of Finland (1921-1991) aus dem Kalender 2025, erschienen in den Salzgeber Buchverlagen.

1 Gedanke zu „Jean Genet – Querelle de Brest“

Pingback: Kevin Lambert – Querelle de Roberval – Books are gay as fuck – Der Blog zu LGBTQ+ Literatur